L’archive ouverte TEL propose en accès libre plus de 61 000 thèses en texte intégral.

Votre thèse est dans TEL si :

- Vous l’avez déposée vous-même,

- Elle a été importée par l’application STAR (Signalement des Thèses, Archive et Recherche), gérée par l’ABES : cette application agit pour le compte de votre établissement de soutenance s’il a choisi TEL pour la diffusion des thèses*.

En tant que document officiel validant l’obtention d’un diplôme, la thèse est un document dont le dépôt, le signalement, la conservation et la diffusion sont règlementés en France par un arrêté (voir articles 24 et 25). La mise à disposition de la thèse à l’intérieur de l’établissement de soutenance est obligatoire (sauf s’il existe des clauses de confidentialité).

Mais pour valoriser votre travail, vous pouvez cependant autoriser l’établissement à la diffuser sur internet : votre thèse sera ainsi disponible en libre accès.

Vous serez donc amené à vous interroger sur ces questions, pas toujours évidentes. Pour aider les doctorants à s’y retrouver d’ailleurs, le site de l’université Paris Est met à leur disposition un schéma qui résume la problématique.

Les freins

Les hésitations à diffuser sa thèse en libre accès portent sur le risque de plagiat et la crainte qu’un éditeur en refuse la publication au motif qu’elle est déjà disponible.

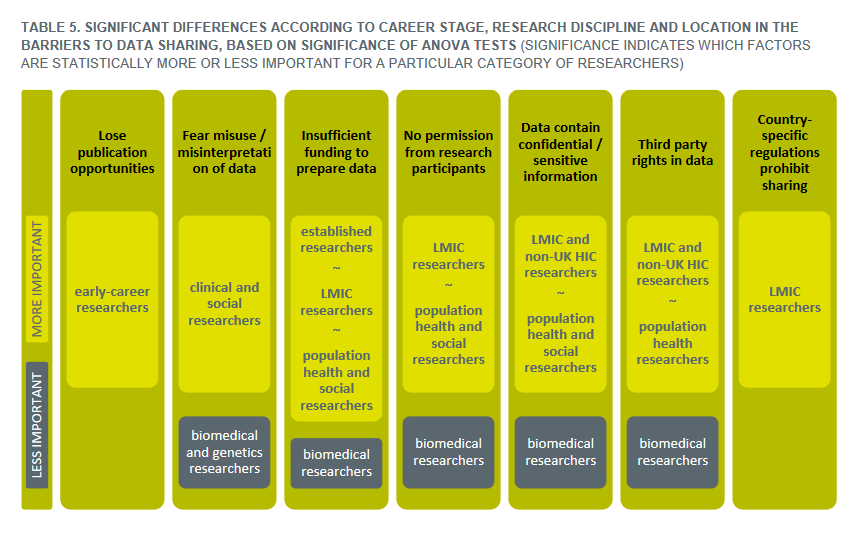

Le plagiat est une problématique récurrente dans les milieux académiques ; il est logique que les thésards y soient aussi sensibles. La thèse est un document administratif mais aussi, bien évidemment, un document scientifique, qui contient des données. Derrière la crainte du plagiat, se profile sans doute le souhait de protéger ses données pour les utiliser dans des publications. Un schéma publié dans un rapport de 2016 montre d’ailleurs que c’est un argument important pour les jeunes chercheurs.

En utilisant ce qui est disponible en ligne, y compris ce qui est en libre accès sur des archives ouvertes comme TEL, les logiciels anti-plagiat répondent en partie à ces craintes. Donner un maximum de visibilité à ses recherches contribue à protéger leur auteur.

Si elle est disponible en ligne, est-ce un obstacle pour que la thèse soit publiée chez un éditeur ? Pas évident de trancher même si les résultats d’une enquête menée en 2011 auprès d’éditeurs de revues et de directeurs de presses universitaires en SHS montrent que la majorité ne le considère pas comme un motif de refus. Un ouvrage est destiné à être commercialisé et la thèse est rarement publiée en l’état. Un travail de réécriture est donc indispensable et le chercheur doit « construire un projet d’ouvrage » pour reprendre l’expression de Ludovic Lestrelin dans son billet Comment j’ai publié ma thèse : l’envers du décor.

Les bénéfices : la visibilité

Diffuser sa thèse en libre accès donne la possibilité d’avoir une audience à ses travaux, et ainsi, de s’insérer dans la communauté scientifique. Par exemple, le dépôt immédiat après la soutenance peut faciliter la consultation par un jury de sélection.

Rien de mieux d’ailleurs que des témoignages pour en démontrer tout l’intérêt :

- Celui d’Emilien Ruiz, Pourquoi déposer sa thèse dans TEL ?

- Ou celui de Sébastien Goulard, Le dépôt de thèse en ligne : une évidence

- Ou encore celui de Sandrine Ruhlmann, Complémentarité des publications en ligne et papier

Il existe certainement plein d’autres témoignages. Aussi, n’hésitez pas à proposer les vôtres pour alimenter cette liste, ça ne pourra qu’être utile.

Les statistiques de téléchargements : un indice

Le téléchargement du fichier de la thèse est un indicateur de l’intérêt qui lui est porté et d’un lectorat potentiel. Que nous disent les statistiques de téléchargement des fichiers déposés dans TEL ?

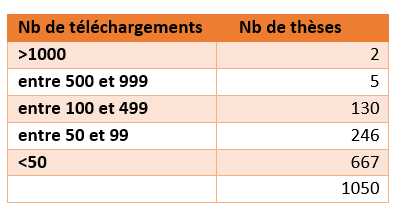

Un premier test a été réalisé sur le corpus des thèses déposées en janvier 2017, soient 1050 dépôts. 65% de ces thèses ont été soutenues en 2016 et 16% en 2015. Elles couvrent toutes les disciplines. Les statistiques de téléchargement sont demandées pour la période du 1/01 au 30/03. On constate que, sur une période très courte, 1/3 des thèses déposées sont téléchargées plus de 50 fois.

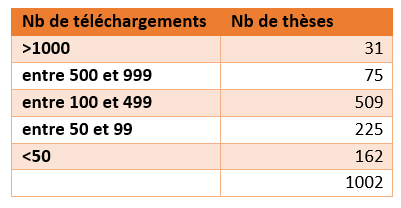

Pour tester le potentiel d’évolution des téléchargements sur plusieurs mois, un second test a été réalisé sur le corpus des thèses déposées à la même période mais l’année dernière (janvier 2016) avec les statistiques de téléchargements sur l’année 2016 au complet. 1002 thèses sont concernées, couvrant là aussi toutes les disciplines. 58% ont été soutenues l’année précédente (2015) et 18,5% en 2014. On relève que sur une année complète, la proportion de thèses téléchargées plus de 50 fois passe à plus de 80%.

Les statistiques de consultation et téléchargement sont publiques et visibles sur chaque dépôt (pavé « Métriques »). Si vous avez un compte dans HAL ou TEL, vous disposez de chiffres plus détaillés et pouvez suivre par exemple l’évolution des téléchargements ou visualiser leur provenance (voir le tutoriel pour en savoir plus).

*A noter que si vous l’avez déposée et que STAR l’importe aussi, TEL gère les versions : votre dépôt sera la version 1, et le dépôt STAR la version 2, non modifiable (version validée par le jury).